De entre el tono pardo de las coníferas de aquella curva de camino a casa, sobresalía un hermoso pinsapo. El excelente ejemplar parecía demandar, por su belleza, los adornos propios de las fiestas que se avecinaban para pasear así su galanura por entre las curiosas miradas del vecindario. Pensaba, cada vez que lo veía aparecer majestuoso, que podría quedar muy bien a la entrada del pueblo como bienvenida para esas fiestas tan señaladas. Como responsable de los festejos así se lo comentaría al Alcalde.

De entre el tono pardo de las coníferas de aquella curva de camino a casa, sobresalía un hermoso pinsapo. El excelente ejemplar parecía demandar, por su belleza, los adornos propios de las fiestas que se avecinaban para pasear así su galanura por entre las curiosas miradas del vecindario. Pensaba, cada vez que lo veía aparecer majestuoso, que podría quedar muy bien a la entrada del pueblo como bienvenida para esas fiestas tan señaladas. Como responsable de los festejos así se lo comentaría al Alcalde.Fue a la entrada de aquella maldita curva. Un poderoso haz de luz lo cegó, tan súbitamente, como el rayo que fulmina al árbol.

Amén del trepidante paso de la película de su vida, aquel fogonazo debería haber sido su último recuerdo. Aunque desde sus tiempos de estudiante sabía los efectos que produce la soldadura al arco si te sorprende la vista aunque sea de soslayo, no le pareció, sin embargo, que fuera para tanto, y menos cuando vio que no era la ‘eléctrica’ la que utilizaba el operario, sino el oxicorte con soplete. En este desguace tan desordenado no habrá quien encuentre nada, se dijo, mientras sorteaba hierros y chatarra de aquel lugar asfixiante. Ya podía despedirse de las llantas de aleación ligera que buscaba ante el caos reinante del lugar. Porque debía ser para eso por lo que estaba allí, aunque, a decir verdad, andaba un tanto ofuscado en aquel paraje donde la temperatura subía y el aire escaseaba por causa, probablemente, de aquel tipo y su autógena que desbrozaba metal a destajo. Tenía que salir de allí si no quería resultar intoxicado por el olor a escoria; para ello, solo tenía que sortear un gran balón de lona que se interpuso entre él y una extraña salida que no era más que un arco de hierro con señales inequívocas de haber sido cortado en el acto. El obcecado individuo del soplete parecía perseguirle blandiéndolo con destreza de ninja a juzgar por los arabescos imposibles que trazaba ante sus maltrechos ojos. Y en su precipitación por eludirle, supo que no podría atravesar aquel canal angosto si no giraba ligeramente la cabeza ganando así el camino hacia la oficina. Una vez allí, ya se encargaría de recriminar al operario de la báscula el que le hubiera enviado a un sitio tan inhóspito.

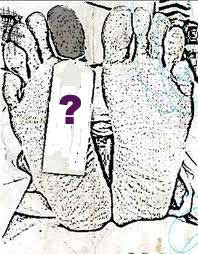

La sala donde se encontraba, junto a su mujer y sus hijos en velada armonía, era fría como el mármol. Ya podían haber elegido otro sitio, pues, tampoco hacía falta que reprodujeran el ambiente navideño con tanta fidelidad, con que solo lo hubieran hecho con la decoración y las guirnaldas habría sido suficiente; el intenso frío podían haberlo dejarlo afuera, aunque eso habría sido lo de menos. Lo malo era aquel dolor, sobretodo, aquel dolor en el dedo gordo del pié que le martirizaba y que, presumía, no cejaría en su empeño por amargarle la noche, pues ni apoyarlo podía. Como si algo lo oprimiera y cortara la circulación sanguínea. Si lo hubiese metido a rosca en uno de los orificios del barroco forjado de la mesa donde los habían sentado, no sentiría tanto dolor como sentía. «A ver si va a ser, de nuevo, el ácido úrico», le dijo su mujer, como reprochándole su disfunción metabólica. No, no es ese clásico dolor, respondió con gesto compungido tratando de zanjar un tema que, de seguir, podría tornarse embarazoso. El frío de la sala y el dolor del dedo gordo le hacían estar cada vez más incómodo, y como veía que los demás parecían ajenos al malestar que le embargaba, hacía patente su incomodidad a la que tenía más cerca. «Eres más delicado que pedo de monja», le espetó de nuevo su mujer que, ante tales muestras de disconformidad, siempre le reprochaba lo tiquismiquis que era. «Mamá, por Dios, a ver si lo que ocurre es que encuentra mal», terció una de sus hijas compadecida. «No hija, qué va. Ya sabes que tu padre es muy quejica, y tan delicado, que no está a gusto en ningún sitio». Vaya hombre ya salió la dama aguerrida. Pues tú, rica, dando rienda suelta a tus lamentos eres única. Anda ven aquí y dame un beso, finalizó para que la cosa no pasara a mayores, al ver lo sorprendido de su esposa.

La sala donde se encontraba, junto a su mujer y sus hijos en velada armonía, era fría como el mármol. Ya podían haber elegido otro sitio, pues, tampoco hacía falta que reprodujeran el ambiente navideño con tanta fidelidad, con que solo lo hubieran hecho con la decoración y las guirnaldas habría sido suficiente; el intenso frío podían haberlo dejarlo afuera, aunque eso habría sido lo de menos. Lo malo era aquel dolor, sobretodo, aquel dolor en el dedo gordo del pié que le martirizaba y que, presumía, no cejaría en su empeño por amargarle la noche, pues ni apoyarlo podía. Como si algo lo oprimiera y cortara la circulación sanguínea. Si lo hubiese metido a rosca en uno de los orificios del barroco forjado de la mesa donde los habían sentado, no sentiría tanto dolor como sentía. «A ver si va a ser, de nuevo, el ácido úrico», le dijo su mujer, como reprochándole su disfunción metabólica. No, no es ese clásico dolor, respondió con gesto compungido tratando de zanjar un tema que, de seguir, podría tornarse embarazoso. El frío de la sala y el dolor del dedo gordo le hacían estar cada vez más incómodo, y como veía que los demás parecían ajenos al malestar que le embargaba, hacía patente su incomodidad a la que tenía más cerca. «Eres más delicado que pedo de monja», le espetó de nuevo su mujer que, ante tales muestras de disconformidad, siempre le reprochaba lo tiquismiquis que era. «Mamá, por Dios, a ver si lo que ocurre es que encuentra mal», terció una de sus hijas compadecida. «No hija, qué va. Ya sabes que tu padre es muy quejica, y tan delicado, que no está a gusto en ningún sitio». Vaya hombre ya salió la dama aguerrida. Pues tú, rica, dando rienda suelta a tus lamentos eres única. Anda ven aquí y dame un beso, finalizó para que la cosa no pasara a mayores, al ver lo sorprendido de su esposa. Mientras la prole se divertía con las ocurrencias de sus progenitores que parecían salir de una comedia televisiva, los entrantes hicieron las delicias de todos pues hasta de pizzas los había, pasando por hamburguesas, patatas fritas y demás grasas saturadas que él tanto aborrecía. «Alberto, tú deberías pedirte un pescadito a la plancha» volvió su mujer a la carga en plan cautivador. De eso nada, enfatizó. Vosotros atiborraros con la comida basura que tanto os deleita, que lo que yo voy a hacer es zamparme unas cigalitas que no se las va a saltar un gitano. «Jesús bendito, y serás capaz de seguir alimentando el ácido úrico, como tienes poco». Naturalmente, de perdidos al río. De todas formas el dolor no cesa, así que me voy a poner como el ‘quico’, respondió retador y altanero ante el alborozo de sus hijos, y porque ya era hora de que el padre abandonara su dieta estricta en un acto de anarquismo doméstico, que tanto mola a la juventud, tomándose la licencia que se merecía. «¡Bien hecho papi!». Y además un buen vino, a ver si se me pasa el frío que me inunda, se dijo ante el estupor de su mujer que no daba crédito a que su marido, tan estricto, ordenado y serio, fuera capaz de portarse así delante de los niños. Ya son mayores, Encarna, y no pasa nada si por un día nos lo pasamos bien ¿verdad chicos?

El beneplácito fue unánime, y las risas unidas a la jarana se hicieron patentes, pues el padre, en un alarde de gracia e ingenio, algo escatológico, bien es verdad, comenzó a parodiar como los cocineros preparaban la comida que les iban suministrando. En medio de la algarabía de tan incondicional parroquia, cada integrante aportaba su granito de arena. Menos la madre, que reticente y abochornada, no paraba de repetir la retahíla de rigor: «Nos van a llamar la atención»; «se van a creer que nos reímos de alguien» « por favor, Alberto, ya está bien ». Al final, hasta ella tuvo que sucumbir al jolgorio, aunque no sin antes advertir: «mañana ya verás, Albertito, no solo será el dedo gordo, sino todas las articulaciones. Acuérdate de lo que te digo».

El beneplácito fue unánime, y las risas unidas a la jarana se hicieron patentes, pues el padre, en un alarde de gracia e ingenio, algo escatológico, bien es verdad, comenzó a parodiar como los cocineros preparaban la comida que les iban suministrando. En medio de la algarabía de tan incondicional parroquia, cada integrante aportaba su granito de arena. Menos la madre, que reticente y abochornada, no paraba de repetir la retahíla de rigor: «Nos van a llamar la atención»; «se van a creer que nos reímos de alguien» « por favor, Alberto, ya está bien ». Al final, hasta ella tuvo que sucumbir al jolgorio, aunque no sin antes advertir: «mañana ya verás, Albertito, no solo será el dedo gordo, sino todas las articulaciones. Acuérdate de lo que te digo».No sabría decir si fue por los efluvios etílicos o por el fragor de la fiesta, pero el caso es que notaba como la temperatura de la sala subía y subía hasta hacerle abandonar aquel frío que casi le paralizaba. Y hasta el dolor del dedo gordo desapareció como por ensalmo. Sin embargo, fue entonces cuando un deseo irrefrenable por salir de allí se apoderó de él, aunque no acertaba a decírselo a su mujer. Por muchos aspavientos que trataba de hacer, por mucho que intentó subir la voz que parecía no salirle de la garganta, no había manera. Algo extraño impedía relacionarse con ella.

— ¿Es éste? — preguntó el operario después de deslizar hacia sí el largo cajón de acero cincado.

— Sí — respondió la interpelada con un susurro.

El empleado de la morgue procedió a desanudar la anónima etiqueta que pendía del dedo gordo del pié del maltrecho finado, con ánimo de actualizar los datos, dejando al descubierto la honda huella efectuada por el sádico bramante. No tuvo por menos que comentar jocosamente para sí: «si no fuera porque está hecho un eccehomo, juraría que alguien ha tratado de cargarse a este tipo por el pié»